ずいぶんとご無沙汰していました、お久しぶりです。皆さんがお空の天井と激しい戦いを繰り広げ、あったけえ絆を育んでいるのを横目に、深海電脳楽土SE.RA.PHで黙々とピンク色の腕を狩り続けていた末端メンバーのさいとうです。マーリンが復刻されるまでガチャを回さない鋼の誓いを立てています。

これまで基本的に、格闘ゲーム攻略については実力も実績も兼ね備えた猛者の方々が担当していたゴジラインですが、今回は僕が格ゲーの中で一番プレイしている『GUILTY GEAR Xrd』シリーズの最新作発売!ということで、アーケードでの僕の持ちキャラでもある新キャラクター“アンサー”の攻略について、稼働当初の記事よりもう少しだけ踏み込んだ内容をお届けできればと思っています。

ちなみに、僕のアーケード段位は現在18段なので、内容は深い攻略より最低限戦うための知識といった感じになるでしょう。逆に家庭用からアンサーを始めるという方にはピッタリかな、と。ゲーム画面は海外版の体験版を使用しています。

![]()

△忍者キャラというだけあって多彩な動きで相手を幻惑できるアンサー。操作の手は忙しいですが、そのぶん、使いこなせれば滅茶苦茶やりがいがあって面白いです。

ビジネスなキャラクターの特徴

基本的なキャラクター性能に関しては、以前コイチさんが書いてくれた【稼働日から勝つためのアンサー攻略】が詳しいので、先にそちらを読んでおくと、ここから先の内容も理解しやすいでしょう。

さて、チップが点で動く忍者なら、アンサーは線の動きで戦う忍者です。主力のけん制技は、前方向へのリーチに優れている反面、技の硬直はかなり重め。地上連続技を“冽掌”で締めれば、展開の早い攻めで相手にプレッシャーを与えながら横押しして画面端に追い込むことも可能ですし、ダッシュ慣性の影響を受けるコマンド投げの“螢灯落とし”は運び能力が高いため決めれば開幕位置からでも相手を画面端に招待できます。画面内を目まぐるしく動き回るというよりも、リーチが長い攻撃でプレッシャーをかけながら相手を奥へと押し込んでいくタイプの戦い方が強力です。

![]()

△各種設置を駆使した連携のバリエーションは豊富ですが、そこに行くまでの基本の立ち回りは意外と素直です。

弱点は防御の脆さ。忍者キャラの伝統に漏れず、こいつも防御力が低めです。加えて出始めから無敵があるのはバースト版の“デッドストック忍法・婆羅撒”のみ。一応発生1Fの当身技“空蝉”はあるのですが、下段にはスカり、当身を取っても派生の攻撃発生が遅くガードされれば不利なので、あまり過信できる性能ではありません。攻め込まれると非常に厳しく、フォルトレスディフェンスやブリッツシールドなどの防御テクニックや、軌道の特殊なハイジャンプを駆使して、必死にしのがなければいけない場面は多いでしょう。

![]()

△気絶値も低めなので、対戦しているとよくピヨります。とにかく一度攻め込まれると押し返せずにやられてしまうことが多いです。

インテリなアンサーのコレが強い!

完全新規キャラで必殺技の種類も多いので、最初は何をすればいいのか迷いがち。ですが、意外と尖って強い攻撃は限られているので、基本的には以下の技を主軸に戦っていくといいでしょう。

【立ちHS】

前進しながらかっこいいポーズで斬りつける攻撃。攻撃の重さとリーチの長さに優れていて、ガード時にもジャンプキャンセルが可能という高性能っぷり。地上戦はほとんどこの技が頼りと言っても過言ではありません。立ちHSからは“冽掌”にキャンセルして強引に攻め込むのが基本ですが、ワンパターンだと流石に切り返されてしまうので、“麟技の書”、“撒火紙”、低空ダッシュ~ジャンプSなど選択肢を散らして有利状況を作っていきましょう。

これらの選択肢の中でも立ちHS[jc]→低空ダッシュ~ジャンプSは、ガードされても攻めを継続でき、立ちHSのカウンターヒット時はJSが連続ヒットするため、リターンの高さが魅力。距離が近いと空中ダッシュで相手の裏に回ってしまうので、距離を見て狙っていくといいでしょう。また、テンションゲージが50%以上ある時に立ちHS[C]→冽掌をロマンキャンセルして連続技を叩き込むのはアンサーの貴重なダメージ源です。

![]()

△一瞬ダッシュしてから出せばリーチが滅茶苦茶伸びるので、かなり広範囲に圧をかけられる行動です。置き技には弱いので、様子見を混ぜて出すタイミングをずらしていきましょう。

【麟技の書からの武者鎖火】

上にも書きましたね。“武者鎖火”はとにかく強いです。ですが、どんな状況から出すのが効果的かは難しいところ。ここでは実戦で機能しやすい“麟技の書”の設置と“武者鎖火”の使い方を紹介します。

1、HS設置

手前の上段と奥側の下段という配置になるHS設置。ジャンプして手前の巻物に掴まってから出すと強力なのは5D。5D入力の武者鎖火は相手の方向で一番近い巻物に移動するという特性があり、HS設置からの5Dは緩い角度で斜めに突進するため、地上と空中の両方を広範囲でカバーできる軌道になります。相手との距離があれば、とりあえずコレで突っ込んでいくのが強力です。

![]()

△奥の巻物に近い位置で突進が当たれば、降り返す形で武者鎖火を連続ヒットさせ、雨降り→着地6Kと連携することで威力の高い連続技も狙えます。

2、P設置

HS設置が攻めの型なら、手前の上段と奥の上段という配置になるP設置は、迎撃の型と言えます。2つの巻物の間に相手が潜り込んできた場合に、ジャンプで相手の大振りの攻撃をスカしながら手前の巻物に掴まり、3D入力の“武者鎖火”で反撃を取っていくのが強力。ここで注目したいのが、“武者鎖火”ヒット後のリターンの高さです。アンサーの空中コンボはダメージも低く、ダウンが奪えないためかなり貧弱なのですが、巻物が設置してあれば話は別。“武者鎖火”ヒット後にしゃがみHSなどで拾って連続技を続けながら、もう一つの巻物に掴まって武者鎖火→迦汰蛇滝でダウンを奪い、起き攻めを仕掛けられるのです。

![]()

△起き攻めが強いアンサーはどれだけダウンを奪えるかが勝負どころ。布石を置いて、読み勝った時のリターンを上げていきましょう。

【撒火紙黄色ロマンキャンセル】

離れた地面に名刺を投げる飛び道具の“撒火紙”は、普通に出すと硬直が長く癖がありますが、黄色ロマンキャンセルと組み合わせることであまりにも強い技へと変化します。

“撒火紙”は入力完成後かなり早い段階で黄色RCしても飛び道具が発生します。それこそ、アンサーが名刺を投げるモーションがほとんど見えていない段階でも。

加えてこの飛び道具、絶妙に発生が遅く、飛んでいる名刺が絶対に見えないので、相手からすればいきなり透明な攻撃が飛んでくるようなものです。テンションゲージに余裕があれば、中距離でおもむろにHS撒火紙を黄色RCして、飛び道具と同時にダッシュで攻めていく行動が非常に強力です。

![]()

△この瞬間、キャラの間には攻撃判定が発生しています。見えません。

【凡虚待の無敵】

これは他の項目に比べていまいち実感しにくい強さではあるのですが、覚えておけば確実に役に立つ知識です。

アンサーが空中で巻物と重なった時に、レバーをニュートラルにしていると移行する、特殊構えのような必殺技が“凡虚待”で、ここまでは「巻物に掴まる」という表現をしてきました。

で、この“凡虚待”。アンサーが巻物に重なってから派生行動が可能になるまで若干時間がかかるのですが、その間は無敵です。例えば地上で目の前に下段の巻物が設置してある時、相手が攻撃するタイミングに上手く“凡虚待”を合わせれば、無敵で攻撃をスカしてから“武者鎖火”で反撃を入れる、そいう使い方ができます。また、巻物を重ねた状態で起き攻めする場合、相手のリバサ無敵技が発生するタイミングに“凡虚待”を合わせれば、攻撃をスカせる安全な起き攻めを仕掛けられます。実用レベルになるまでは研究が必要ですが、覚えておいて損はないでしょう。

![]()

△空中判定になる当身技“空蝉”からでも“凡虚待”に移行可能なので、巻物と重なっていれば当身→無敵という若干嘘くさい状況を作り出すことも可能。

イノベーティブなアンサーの特殊テクニック

ここではアンサーのポテンシャルを十分に発揮するために必要なテクニックを紹介します。だいたいが説明書には載っていない、いわゆる裏技系のものですが、どれも習得すれば確実なレベルアップが期待できるので、練習する価値は高いです。

【レバー入れっぱなしで巻物に掴まらない】

最初は基本にしてアンサーの必須テクニックについて。

通常、空中のアンサーが巻物に重なると“凡虚待”に移行してしまうのですが、レバーをいずれかの方向に入力していると巻物に掴まらないという特性があります。これがアンサーの操作を複雑化させている最大の原因なのですが、ここに関して言えば基本コンボにも関わってくる部分なので、そのうち慣れます。

問題は“武者鎖火”の突進中に他の巻物と重なった場合。特に画面端で巻物を使って攻めている時に起こりやすい状況なのですが、“武者鎖火”中はレバー入力だけでは巻物に掴まってしまいます。じゃあそういう性能なのかと言えばそうではなく、“武者鎖火”中はレバー入力とDボタンを押しっぱなしにすることで巻物に掴まらず連携を続けることができるのです。

レバー入力を行いながらDボタンを押し続けた状態で、さらに武者鎖火から派生させたい必殺技のボタンを押す、という非常に複雑な操作が状況限定で発生するため、巻物が密集した状況での連携はあらかじめ指の動きを練習しておくといいでしょう。

![]()

△画面端でK設置の手前側から武者鎖火~迦汰蛇滝→凡虚待~武者鎖火という連携をやりたい時によく発生します。発生すると混乱してとりあえず当身とか押しちゃって空振りして死んだりします。

【HJ低空ダッシュ】

通常、低空ダッシュを入力する時は9→6とレバーを入力するのが簡単ですが、これは最速の低空ダッシュではありません。アンサーはハイジャンプすると、通常のジャンプよりも早いタイミングで空中ダッシュが可能になります。

そして、この仕様を利用すればソルなどの身長が高いキャラクターに立ちHS[hjc]→最速空中ダッシュ~ジャンプPが連続ヒットします。このHJ低空ダッシュを絡めた連続技ができると、立ちHS[C]→冽掌で終わってしまうはずの連続技がめちゃくちゃ伸びます。勝敗にガチで関わってくる部分なので、遅延のあるネット対戦では厳しいかもしれませんが練習する価値はかなり高いです。ハイジャンプ低空ダッシュは2→9→6という入力が理想的です。

![]()

△正確なコマンド入力と、空中ダッシュの硬直が切れた瞬間の最速ジャンプPなど、とにかく難しいんですが、とにかくできると強いんです。

【jcc必殺技】

jccは「ジャンプキャンセルキャンセル」と読みます。

『ギルティ』シリーズには“ジャンプ移行フレーム”というものがあり、上要素を入力してから空中判定に移行するまで、数フレーム地上にいる時間があるのです。で、この“ジャンプ移行フレーム”の間は、地上必殺技を出すことが可能です。スレイヤー使いがバックステップを中断してマッパハンチを撃つ時に使っているテクニックですね。“ジャンプキャンセルを地上必殺技でキャンセルする”感覚です。

この技術、アンサーでは、立ちHS→HS撒火紙黄色RCという固めを狙う時に活用します。立ちHSは必殺技キャンセル可能な時間が短めで、普通に狙おうとすると撒火紙RCが相手のガード硬直と重なってしまい赤色RCになりがちです。しかし、ジャンプキャンセルは常に可能。なので、立ちHS→遅めjccHS撒火紙(2369+HS)という入力を行うことで安定して“撒火紙”を黄色RCすることができます。非常に強力な固めを仕掛けられるので、習得すると攻めの圧が増します。

![]()

△撒火紙黄色RCによる固め直しを見せておけば、相手は手を出しにくくなり、他の甘え気味の選択肢を通しやすくなります。

【HJ仕込み空蝉】

“ジャンプ仕込み”という裏技的なテクニックが『ギルティギア』シリーズには隠されています。

ざっくりと言えば地上行動の途中にジャンプ要素を挟むと、地上にいるキャラクターがジャンプした状態になり、普通はできないはずのハイジャンプ中2段ジャンプや、ロマンキャンセル後に空中行動できないヴォルカニックヴァイパー等の技が可能になる、というものです。

アンサーでこのテクニックを活用できる必殺技は、当身を取ると空中に瞬間移動する“空蝉”。入力は単純で、228とコマンドを入れて、ジャンプ移行フレーム中にPボタンです。この入力だとハイジャンプした状態になり、“空蝉”のワープ後に黄色RCした場合、通常はできないはずの空中ダッシュが可能になります。

“空蝉”を成功させても下に飛び道具の判定が残っていたり、相手に待ち構えられていて落下部分を迎撃される危険は残っています。相手の攻めから安全に脱出したい場合、このHJ仕込み入力で“空蝉”を出し、空中にワープした瞬間に黄色RC→空中ダッシュと動けば、低リスクで攻めから逃れられるでしょう。

猶予はかなり短いのですが、リバーサルでもHJ仕込みの入力は可能。個人的な経験論ですが、ダウンしたら22222~とレバーを下方向にカカカッと入力しておいて、アンサーが起き上がる瞬間に8+Pという出し方が一番安定しています。

![]()

△リバーサルのタイミングですが、アンサーは起き上がる直前にシュッと姿を消すようなモーションを取るため、その動作を目安にするとタイミングが取りやすいです。

【空蝉から凡虚待に移行する】

上記のjcc必殺技の項目でジャンプ移行フレームについて書きましたが、つまりジャンプ開始から空中判定になるまでに少し時間がかかる、ということでした。

アンサーの“凡虚待”は、空中にいるアンサーが巻物と重なった時に自動で移行します。なので、下段の巻物と地上にいるアンサーが重なっている場合でも、ジャンプを入れて巻物に掴まるまでには若干時間がかかってしまいます。そこでジャンプの代わりに役立つのが、当身技の“空蝉”。この技はコマンド完成後1フレーム目から空中判定になる性質を持っているので、ジャンプするよりも早く“凡虚待”に移行し、そこからの派生技を出すことができます。

例えば、しゃがみくらいの相手に立ちHSがヒットした時、アンサーの真上に巻物が設置してあるなら、立ちHS[C]→空蝉~凡虚待~武者鎖火(コマンドはHS>22PずらしD)という入力で“武者鎖火”を連続ヒットさせられます。巻物を設置してからの画面端でも使う機会は多いため、覚えておくといいでしょう。

![]()

△やや横道に逸れるテクニックですが、アンサーの真上に巻物がある場合、空蝉の当身判定の継続中はレバーを入れておき、当身判定が消えた瞬間にレバーを離して凡虚待へ移行すれば、当身→無敵時間が結構長い間持続させられるので、こちらは回避手段として有効なテクニックになります。

連続技と起き攻めをサジェスチョン

基本的な連続技と、コンボ後に狙える起き攻めについて紹介していきます。起き攻めは工夫次第で本当に様々なバリエーションが組み立てられるのですが、ぶっちゃけ難しく考えなくてもガードさせて有利な立ちP、しゃがみP、しゃがみSなどを使い分けて固めつつコマンド投げの“螢灯落とし”で崩せるので、適当でも割とどうにかなります。冽掌の後はあまり状況が良くないので、ゲージを使ってダメージを伸ばさない場合はなるべく足払い締めがオススメです。

連続技の表記について、技名の後ろに()がついている場合は、その攻撃のヒット数を意味しています。

《連続技1》近距離S(1)→しゃがみHS→6+K[C]→P麟技の書→前ジャンプ~レバー入れっぱなし【K→HS】[C]→凡虚待~9武者鎖火~迦汰蛇滝

アンサーの連続技パーツの核にして、高ダメージを狙いたい時に使う連続技。6+Kはほとんどのキャラのしゃがみに当たりませんが、しゃがみHSには強制立たせ効果があるので大丈夫。普通実戦ではこんな始動は起こらないので、隙の大きい技をガードした後の反撃か、【~立ちHS[C]→冽掌or撒火紙ロマンキャンセル】から狙っていくことになるでしょう。ポチョムキン、クムは重く6+Kの浮きが低いので、直接ジャンプKではなく、立ちHSからジャンプキャンセルで拾いましょう。

[連続技1からの起き攻め]

迦汰蛇滝後にレバーを離すと、アンサーが残ったもう一つの巻物に掴まります。

ここから、相手の起き上がりに3武者鎖火を重ねる、起き上がり前に3武者鎖火をスカして裏側に回る、3武者鎖火で裏側に着地すると思わせて低めの位置で迦汰蛇滝、などで防御を揺さぶっていきましょう。

《連続技1.5》近距離S(1)→しゃがみHS→6+K[C]→P麟技の書→前ジャンプ~レバー入れっぱなし【K→HS】[C]→凡虚待~6武者鎖火~雨降り(スカし)→着地前ハイジャンプ【K→HS】[C]→凡虚待~9武者鎖火~迦汰蛇滝

設置した巻物を2枚とも使う、かなり高威力の連続技。画面端にも運びやすいので、狙える状況では積極的に狙っていきましょう。軽量級には最初の武者鎖火を9方向にすると繋がります。【~立ちHS[C]→冽掌or撒火紙ロマンキャンセル】からも狙えますが、ヒット数が多いと受身を取られてしまうことに注意。

[連続技1.5からの起き攻め]

迦汰蛇滝後は、通常投げや螢灯落とし後などと同様で、アンサーで一番多く起き攻めをする機会のある状況です。ここからあまり強力な起き攻めは狙えないので、K設置から相手の起き上がりに投げ無敵のある6HSや下段のしゃがみKを重ねたり、そこから巻物に乗って武者鎖火~迦汰蛇滝や雨降り→しゃがみKなどの連携に螢灯落としを混ぜていきましょう。

《連続技2》しゃがみK→近距離S→遠距離S→足払い

下段から始動できる最も基本的な連続技。正直ダメージはかなり物足りないですが、ここから期待値の高い起き攻めに行けるので、一度布石を置いてから戦うコンセプトのキャラクターだと思って我慢しましょう。

[連続技2から狙える起き攻め]

【足払い[C]→K麟技の書】とキャンセルして巻物を設置します。麟技の書の硬直が切れたらすぐにダッシュ~ジャンプで手前の巻物に掴まり、6武者鎖火~タイミングよく雨降りで、相手の裏側に回るのでめくりが狙えます。ここからは最速近距離Sが連続ヒットするので、2段目までに相手が立ち状態であることを確認できたら【近距離S(2)→6+K→P麒技の書】と繋げて連続技1の流れに持っていきましょう。もちろん雨降りを出すタイミングを早めれば表落ちも可能です。

《連続技2.5》しゃがみK→近距離S→しゃがみS→立ちHS[hjc]→空中ダッシュ~ジャンプ【P→S→HS】→しゃがみS→立ちHS[hjc]→空中ダッシュ~ジャンプ【P→S→HS】→足払い

テクニック集で紹介したHJ低空ダッシュを取り入れた連続技。立ち状態のソル、カイ、ザトー、ポチョムキン、チップ、アクセル、ヴェノム、スレイヤー、イノ、ベッドマン、ラムレザル、シン、ジョニー、クム、ディズィー、アンサーが対応キャラ(ポチョムキンのみしゃがみヒットでも可)。

《連続技2.5.5》しゃがみK→近距離S→しゃがみS→立ちHS[hjc]→空中ダッシュ~ジャンプ【P→S(1)→HS】→近距離S(1)→6+K[C]→P麟技の書~

1ループ目から空中連続技も狙えます。ヒット数が多いと相手の浮きが低くなるので、6+K→P麟技の書から立ちHSで拾いやすいキャラが多いです。

《連続技3》(画面端)遠距離S→立ちHS[C]→HS撒火紙[RC]→ダッシュ~ダストアタック~横派生→立ちHS×3[C]→HS麟技の書→6HS[C]→凡虚待~6武者鎖火~雨降り(スカし)→立ちHS[hjc]→ジャンプD[C]→凡虚待~9武者鎖火~迦汰蛇滝

画面端の横ダストを組み込んだダメージ重視の連続技。6HSはレバーを入れっぱなしにしておき、ヒットした瞬間にニュートラルに戻して凡虚待に移行しましょう。画面端で高いダメージを出したいなら積極的にダストアタックを使っていくといいでしょう。

《連続技3.5》(画面端)遠距離S→立ちHS[C]→HS撒火紙[RC]→ダッシュ~ダストアタック~横派生→立ちHS×3[C]→P麟技の書→立ちHS[C]→HS覇権射忍→ハイジャンプHS[C]→凡虚待~7武者鎖火→凡虚待~ディレイ雨降り

画面端の横ダストを組み込んだ起き攻め重視の連続技。ダストアタックまでのヒット数は多すぎる場合は不可。画面端に隙間を作った状態でダウンを奪えるので、ここから強力な起き攻めを仕掛けられます。

[連続技3.5から狙える起き攻め]

K麟技の書を設置し、一瞬ダッシュしてから前ハイジャンプで起き上がる前の相手を跳び越すと、裏側に設置されている巻物に掴まれます。ここから4武者鎖火がめくりになり、6武者鎖火~雨降り(スカし)→6+K[C]→P麟技の書で画面端を維持したままいつもの連続技に行けます。表択はダッシュで相手を押し込んでから6HSを重ねて奥側の巻物に掴まりましょう。

《連続技4》6+P→しゃがみHS[jc]→ジャンプS[jc]→ジャンプ【S→D】

上半身無敵の対空から狙える基本的な連続技。マジで安いですが、残念ながらこれしかありません。上段の麟技の書が設置してある場合は頑張って連続技中に位置を合わせて巻物に掴まり、ダウンを取りに行きましょう。

[連続技4から狙える復帰攻め]

ジャンプD[C]→P麟技の書と入力すると、ジャンプDで相手を上に飛ばした後、自分はその場で設置した巻物に掴まれます。ここから相手がどの位置でどの方向に受身を取るのかをなんとなく読んで、武者鎖火を頑張って当てましょう。

《連続技4.5》6+P→しゃがみHS[hjc]→ジャンプ【S→D】[RC]→P麟技の書→凡虚待~8武者鎖火~迦汰蛇滝

対空からどうしてもダウンを取りたい時用の連続技。こいつに頼らざるを得ない場面は必ず来るでしょう。

対戦をソリューションする意識の高い連携

やや特殊な状況から狙えるめちゃくちゃ強力な起き攻めを紹介します。

条件は、画面端で奥側の上段設置が残っている状態でダウンを奪い、K麟技の書から起き攻めを仕掛けること。つまり画面端で上段奥側、下段2つの3つの巻物が設置されている状況ですね。画面端で6+K絡みの連続技を決めて手前側の巻物だけ使って締めるとこの状況になります。

ここからハイジャンプで上段の巻物に掴まり、1武者鎖火を相手にガードさせます。この1武者鎖火自体は表ヒットなのですが、画面端に隙間を作りながら相手の裏側に回って巻物に掴まれます。

文字で説明してもよく分からないと思うので、画像を用意しました。

![]()

△画面端で上段奥側の巻物から1武者鎖火をガードさせると…

![]()

△こんな状況を作れます。

ここから、一瞬ディレイをかけて相手のガード硬直が解けた瞬間に4武者鎖火がめくり択になります。表択は上段設置から2武者鎖火→6武者鎖火。中段の択は、上段設置から22入力で凡虚待を解除→降り際JHS[C]→凡虚待~6武者鎖火です。

非常に強力な連携なのですが、何か実戦でこれを狙おうとして上段の巻物に掴まると、物凄く高い確率で相手がブリッツシールドか無敵技を撃ってくるので、安全に行きたい場合はK麟技の書を設置してからHS撒火紙黄色RCを相手の起き上がりに重ねてリバーサル行動を潰していきましょう。

そもそも最初の1武者鎖火がヒットしてしまった場合は、続けて【4武者鎖火→8武者鎖火~雨降り(スカし)→6+K[C]→P麟技の書】からいつもの連続技で再び同じ状況を作れます。

クリエイティビティな可能性に富んだ完全新規キャラクター

そんな感じで、アンサーで使えるテクニックやら連続技やら一通り紹介してみました。

忍者=テクニカルのイメージに違わず、かなり難しいテクニックやら繊細な操作やらを要求してくるキャラクターなので、真面目に戦おうとすると、一朝一夕では身につきません。なのでゴジラインのいつもの今夜だけ勝ちたいノリからはズレてしまうのですが、「今夜から使い始めたいアンサー攻略」というタイトルで書かせていただきました。

基本的な連続技から既に難易度が高めなアンサーですが、連携の幅が非常に広く、動かすのがとても楽しいキャラクターです。家庭版の発売をきっかけにアンサーを使ってみて、もし役立ちそうなネタを発見したらツイッターでハッシュタグ「#アンサー攻略」をつけて呟いてみましょう!みんな喜ぶと思います!良いビジネスライフを!

Copyright © 2017 ゴジライン All Rights Reserved.

△画面端投げからは地獄の柔道タイム。前ステ投げとグラ潰ししゃがみ強P→サイコスパークが鬼の択となります。EXサイコシュートがガード時+8Fというのも感慨深いです。

△画面端投げからは地獄の柔道タイム。前ステ投げとグラ潰ししゃがみ強P→サイコスパークが鬼の択となります。EXサイコシュートがガード時+8Fというのも感慨深いです。

デジタルガジェット欲しい欲しい病がしばらくぶりに発症し、最近いろいろ買っている浅葉です。どっかにレポートでも載せよう!ということで、気楽に書けるゴジラインにいくつか投下してみようと思います。近日公開予定、期待せずお待ちください。

デジタルガジェット欲しい欲しい病がしばらくぶりに発症し、最近いろいろ買っている浅葉です。どっかにレポートでも載せよう!ということで、気楽に書けるゴジラインにいくつか投下してみようと思います。近日公開予定、期待せずお待ちください。 「優勝してくる」って言った友達が、本当に優勝した。

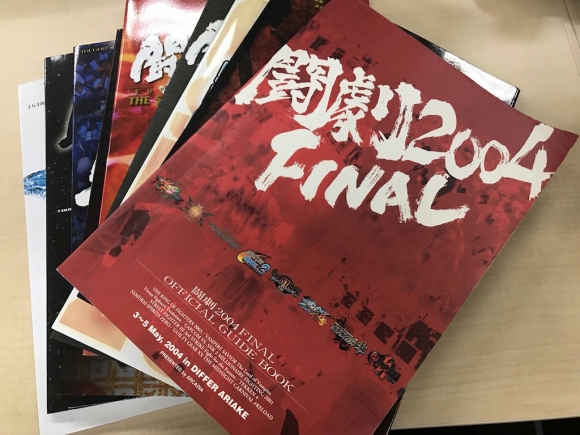

「優勝してくる」って言った友達が、本当に優勝した。

(パンチ)しようぜ」

(パンチ)しようぜ」